お知らせ

秋の受検期に考えたい ―「第2志望」というもう一つの選択と、親の見守り方―

シェアする

✍ はじめに

秋の風が少し冷たくなり始めるころ

受検が近づくと、夕食の時間や寝る前のひとときに、子どもの話題が少しずつ増えていきます。

「第1志望の準備は進んでいるけれど、第2志望はどうしたらいいの?」

―そんな悩みを抱える保護者も多いでしょう。

この記事では、『第2志望の選び方や考え方』に焦点をあて、地域みらい留学で高知県立梼原高等学校に進学した息子さんを持つ保護者の石原さんの体験をもとに、受検までの流れや心構えを紹介します。

「🌱 焦らず・比べず・見守る」——

その姿勢が、きっとお子さんの“自立への一歩”を後押ししてくれます。

そんな先輩保護者のまなざしから、きっと多くのヒントが見つかるはずです。

※地域みらい留学の受検の全体の流れを知りたい場合は👉こちら

🎯1. 第2志望は“もう一つの学びの選択肢”

受検本番まであと数か月。いよいよ受検準備が本格化する時期です。

志望校の最終決定、願書や調査書などの必要書類の準備など―日々の予定が少しずつ慌ただしくなってくるころではないでしょうか。

この時期に大切なのは、

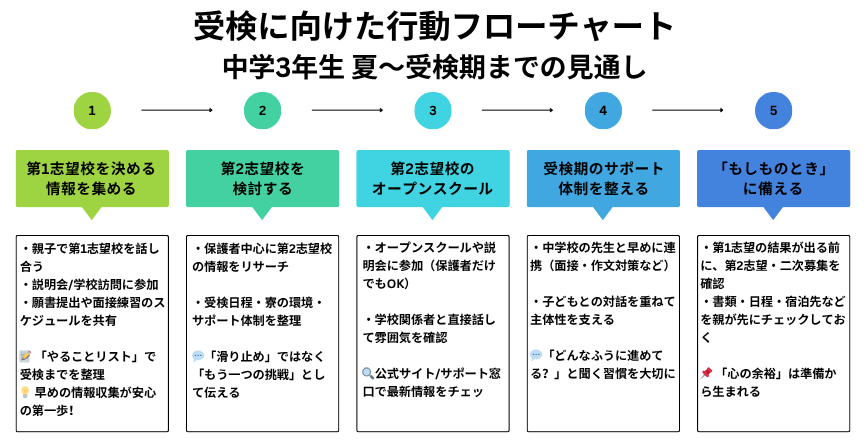

📅親子で受検までの見通しを共有すること。

ダイニングテーブルにカレンダーを広げて、「この日は入寮審査」「この日が願書提出ね」と話し合うだけでも、心の整理ができます。

また、ここで意識しておきたいのが、

🕰第2志望の検討を早めに進めておくこと。

第1志望の準備が進む一方で、日程や出願条件によっては「もう一つの受検機会」を確保できる時期でもあります。

“もしものとき”を前向きに捉え、落ち着いて選択できる準備をしておくことが、結果的にお子さんの安心につながります。

🗣石原さんへのインタビュー:

「夏の終わりごろだったと思います。息子は早くから行きたい高校を決めていたのですが、第1志望が人気校だと分かっていました。

ただ私は、あえてそのことを口には出さず、“もしものとき”のことを考えておこうと思ったんです。

念のため、各高校の受検日程を見ながら“受検できそうな学校”を10校ほどリストアップし、いくつかノートにメモしていました。」

📌POINT:保護者の「もしものとき」に備える準備こそが、結果的にお子さんの安心につながります。

🏫2. 第2志望はどう選ぶ?

第2志望は“安全策”ではなく、

✨“もう一つの可能性”として考えるのがポイントです。

第1志望だけに集中していると、もしものときに慌てて選ぶことになり、心にも余裕がなくなってしまいます。

🔍『第2志望を選ぶときの目安』として、次のような視点があります。

🔸お子さんの興味や得意を活かせる学校か

(例:探究活動や地域交流、寮生活など、学びの幅が広がるか)

🔸生活環境やサポート体制が安心できるか

(通学や寮生活、先生や先輩のサポート体制をチェック)

🔸アクセスや費用が現実的か

🔸学校の雰囲気が合いそうか

(校風や生徒の雰囲気も大切なポイントです)

🔸入試日程が現実的か

(第1志望との日程の兼ね合いや、受検準備に無理がないかを確認)

🗣石原さんへのインタビュー:

「もう一つの志望校を考えるうえで、息子と一緒にパンフレットを並べながら、『ここもいいね』『この学校はどんな授業があるんだろう』と話す時間が増えました。

そうしたひとときが、私たちにとっては受検準備そのものになっていったように思います。

11月頃には、息子と一緒に高知県内の2つの高校を見学しました。実際に訪れてみると、校長先生がわざわざ案内してくださり、学校全体の雰囲気のよさに加えて、ちょうど寮が新しくなったこともあって、『第2志望にするなら、ここがいいかもね』と話したのを覚えています。

その見学が、第2志望を決める大きな後押しになりました。

第2志望が決まったことで、息子の気持ちにも少し余裕が生まれたように思います。その学校は“安全策”というより、“もう一つの学びの選択肢”でした。」

📌 POINT:第2志望は、“逃げ道”ではなく、🌈“もう一つの入口”。

早めに検討しておくことで、受検本番までに親子ともに余裕を持って準備できます。

✨3. 受検を見守る保護者へのメッセージ

受検期は、お子さんにとっても保護者にとっても挑戦の時期です。焦る気持ちや心配もあるかもしれませんが、💛一番のサポートは「子どもの選択を信じて待つこと」です。

息子である石原憧真くんは、中学1年生のころから「島根県立隠岐島前高校に行きたい」と話していました。父として、その思いを“叶えるべき夢”としてではなく、**“自立のスタートライン”**として見守りました。

⇒息子の石原憧真くんの詳細なエピソードは👉こちら

🗣石原さんへのインタビュー:

「親としては、地域みらい留学に行かせたかったのは、家を出て地域の方と関わり、3年間の暮らしを送ることでした。息子が選んだ第1志望は倍率の高い学校でしたが、“合格”そのものよりも、その挑戦の過程で何を感じるかを大切にしていました。

そして結果は不合格。でも、その後の一般入試に向けての頑張りも含めて、初めて本気で競争に挑み、悔しさを味わったことが、何よりの経験になったと思っています。あの時、“合格”よりも“挑戦”を見守れたことが、父としての一番の学びでした。」

そう語る石原さんの言葉には、受検を“親子の成長の時間”として見つめる深いまなざしが感じられます。

最後に、地域みらい留学の多くの高校では、筆記試験に加えて、面接や作文などの特色選抜(地域によっては「自己推薦」「特別選抜」と呼ばれることも)があります。

📝石原さんは具体的に地域みらい留学の受検のポイントも教えてくれました。

石原さんへのインタビュー:

「受検に向けた準備では、中学校の先生をうまく巻き込み、味方につけておくことがとても大事だと感じました。うちは中学2年の夏休み明けに、担任の先生に地域みらい留学の話をしました。先生は最初“そんな制度があるんですね”と驚いていましたが、すぐに興味を持ってくれて、それから作文の添削や面接練習も早めにサポートしてくれました。

“話しておいてよかった”――今振り返ると、本当にそう思います。」

📌 POINT:

・子どもの選択を信じ、結果よりも成長の過程を見守る

・受検準備は一人で抱え込まず、先生や周囲を味方につけると安心につながる

・第一志望が不合格でも、第二志望で充実した学校生活を送ることは十分に可能

👪 地域みらい留学は、親子ともに成長の機会

お子さんが新しい世界に踏み出す姿を、どうか誇りをもって見送ってください。

全国には、同じようにお子さんを応援する保護者がたくさんいます。

🌸 焦らず

💛 比べず

💫 信じて

きっと、この春は親子にとって忘れられない季節になるでしょう。

💡最後に:この記事を読んだあとにできること

👣① 親子で一歩を踏み出してみましょう。

この記事を読んだら、まずは親子で「これからの予定」を一緒に確認してみてください。

受検日までの流れを共有し、「どんな準備をしていくか」を話すことが、最初の一歩になります。

きっとその時間が、お子さんの“自立へのスタート”になるはずです。

📖② 情報を味方につけましょう。

地域みらい留学の準備は、一人で抱え込む必要はありません。

公式では、説明会や相談会の最新情報を随時掲載しています。

サポート窓口も、保護者の方のご相談をいつでも受け付けています。

“信じて見守る”ための安心を、情報からも得ていきましょう。

ここまで読んでいただき、ありがとうございました。

ご不安な事などがあれば、📞お問い合わせ窓口 よりご相談ください!